大河ドラマ『べらぼう』は、蔦屋重三郎(俳優:横浜流星)が、少しでも吉原をよくしようと奔走して、本の商いをする事になります。

そんな大河ドラマ『べらぼう』の35の名言について紹介するので、参考にしてみて下さい。

ありがた山の寒がらす(べらぼう第1回の名言)

蔦屋重三郎(俳優:横浜流星)は、吉原に客が少なくて、貧しい女郎たちが死んでいく事を見ていられず、老中・田沼意次(俳優:渡辺謙)に「なんとか、助けてもらえないでしょうか?」と頼み込みます。

その時、田沼意次から「お前は客を呼ぶ工夫をしているのか?」と助言をもらい、考えてもいなかった言葉をいただき「ありがた山の寒がらすにございます」とお礼を言いました。

吉原の女郎たちを助けるキッカケになった時に出たお礼の名言が『ありがた山の寒がらす』でした。

男を差し出したとあっては吉原の名折れ(べらぼう第2回の名言)

平賀源内(俳優:安田顕)が、吉原を紹介する本を書いてあげる代わりに、蔦屋重三郎に花魁の格好をしてもらおうとしました。

実は、平賀源内は男色家として知られていたので、蔦屋重三郎に相手をしてもらおうと思っていたら、そこに花の井(女優:小芝風花)が現れて言い放ちます。

「このべらぼうめ!男を差し出したとあっては吉原の名折れ」

そこまで言われては、平賀源内も耳を傾けてあげて、花の井に踊ってもらい、過去に好きだった男を思い返しました。

どっさどっさにございますよ(べらぼう第3回の名言)

田沼意次(俳優:渡辺謙)は、平賀源内が蔦屋重三郎に協力して、吉原を紹介する本を書いた事を知って「それで、吉原には、人が集まるのか?」と聞きます。

それについて、平賀源内は「どっさどっさにございますよ」と笑顔で答えました。

鉱山で鉄もどっさどっさと採れるし、吉原にも人がどっさどっさと来るはずと約束してあげますが、そうは簡単に上手くいかず、蔦屋重三郎たちは四苦八苦してしまうのです。

女郎は打ち出の小槌ではありんせん(べらぼう第4回の名言)

蔦屋重三郎は、入銀本を作ろうと思って、忘八の旦那たちに頼み込むと「俺たちに任せとけ」と言われますが、あとになって女郎たちから文句を言われてしまいます。

「ちょっと、話が分かんねぇんだけど」「親父さんたちが、女郎たちに入銀のために、五両出せって言ってきたんだよ」

女郎たちが怒ってしまう理由が分からず、戸惑っていたら、花の井から、その事情を教えられて、愕然としてしまいます。

松の井(俳優:久保田紗友)から「女郎は打ち出の小槌ではありんせん」と嫌味を言われてしまい、もう何も言えなくなってしまいました。

潮時どころか踏ん張り時(べらぼう第5回の名言)

秩父鉱山で事故が起きてしまい、多くの者たちが怪我をしてしまい、平賀源内は「今が潮時だ」と文句を言われてしまいます。

しかし、平賀源内は「潮時どころか踏ん張りどき」と皮肉をこめて言い返してしまい、口論に発展してしまい、大事な仲間が人質になってしまいました。

この時代は、ダジャレをよく使われていたようであり、江戸っ子の好みがよく分かる大河ドラマですね。

粟餅を落とした者へのたむけってもんだぜ(べらぼう第6回の名言)

鱗形屋孫兵衛(俳優:片岡愛之助)は、偽版を作った罪により、長谷川平蔵宣以(俳優:中村隼人)によって連行されてしまいました。

蔦屋重三郎は、このままでは鱗形屋孫兵衛が捕まってしまうかもしれないと思っていましたが、こいつさえいなければ取って変われると思って、あえて何も言いませんでした。

願ったり叶ったりの展開でしたが、後ろめたさを感じていたら、長谷川平蔵宣以から粟餅を渡されますが、何も言う事ができません。

「人から貰ったら、どう言う?」「…ありがとうございます」「せいぜい、ありがたくいただいておけ。それが粟餅を落とした者へのたむけってもんだぜ」

長谷川平蔵宣以から、うまくやってしまったあとから後悔せず、今の現状に感謝する事が重要と教えられたのです。

主人のいない間に、お前は畜生か(べらぼう第7回の名言)

鱗形屋孫兵衛が牢屋に投獄されている間に、蔦屋重三郎は版元になる事を宣言したら、地本問屋の主人たちから「主人のいない間に、お前は畜生か!」と批判されます。

今まで、のれん分けしてもらって、自分の店を作るために、鱗形屋で働いていたので、このような批判をされてしまいました。

しかし、蔦屋重三郎がくいさがったお陰で、自分の作った細見が2倍も売れたら、地本問屋の主人たちの仲間に入れてもらう事を約束されました。

仲間入りする事ができれば、版元になる事も夢ではなかったのですが、あの鱗形屋孫兵衛が思ったより早く牢屋から出てきたのです。

客が来ねぇなら困り者、来たら来たで困り者(べらぼう第8回の名言)

花の井が名跡の瀬川を襲名して、その瀬川を目当てにして、多くの客が押し寄せるようになって、その中には問題の多い客もいました。

蔦屋重三郎は「頼むから、瀬川に、その客はつけねぇようにしてください」と頼み込むと、松の井から「じゃあ、瀬川以外なら、良いっていうのかい!うつせみ以外なら良いのかい?」と責められます。

たまらず、蔦屋重三郎は半次郎に愚痴をこぼすと「客が来ねぇなら困り者、来たら来たで困り者」と笑われてしまいます。

芝居のネタになりたいのか(べらぼう第9回の名言)

うつせみは、小田新之助と会うためのお金を稼ぐために、問題の多い客を相手にしようとして、体に傷をつけられていました。

その事を知った小田新之助から足抜け(逃亡)を勧められて、二人で逃げようとしますが、捕まってしまってしまいます。

いね(女優:水野美紀)は「ここから逃げられて幸せになれると思っているのか!お前は、芝居のネタになりたいのか」とひどい折檻(せっかん)をしてしまいました。

今まで、花魁や女郎たちが、密かに想いを寄せる人のために行動を起こして悲劇の結末を迎えて、芝居のネタにされる事があったので、いねはそうならないように注意したのです。

物事はひいてみるのが大事なんだよ(べらぼう10回の名言)

蔦屋重三郎は、吉原が市中と縁を切ってしまったら、また多くの客が呼べなくなってしまい、元の吉原に戻ってしまうのではないか?と危機感を強めてしまいました。

そんな時に、須原屋市兵衛(俳優:里見浩太朗)から「私は、そんなに悪くはならないと思うがね。物事はひいてみるのが大事なんだよ」という名言を送られます。

実際に、突き進むだけでは相手と衝突したり、つまいずいたりする事は多くあるので、思ったような結果にならない時は、いったんはひいて物事を冷静に考えることは重要でしょう。

こんな涙を見せられて断れる男がどこにおる(べらぼう第11回の名言)

蔦屋重三郎は、全く本が売れないので、忘八の旦那たちから「吉原で俄か(催し物)をして、多くの人を呼んで本を売るんだよ」と勧められます。

そのために、人気の高い富本豊前太夫(俳優:寛一郎)・市川門之助(俳優:濱尾ノリタカ)たちに来てもらおうと思いますが「悪いが、吉本は好かん」と断られてしまいます。

蔦屋重三郎は、そこで女郎たちに二人をもてなした上で、二人に座興をしてもらうと、女郎たちがあまりにも嬉しくて涙を流します。

「こんな座興で?」「慣れていないんですよ、一度も芝居も見ず、この世に別れを告げる者もいます」

蔦屋重三郎から「吉原には、太夫の声を聞きたい女郎が1000も2000もおります。なんとか祭りで、その声を響かせてあげられませんか?」と頼まれると「やろうじゃないか」と即答します。

富本たちは「こんな涙を見せられて断れる男がどこにおる」と言い切って、吉原の祭りに参加する事を約束してくれたのです。

祭りに神隠しはつきものにござんす、お幸せに(べらぼう第12回の名言)

吉原で大きな祭りが行われようとして、うつせみ(女優:小野花梨)は、松の井(女優:久保田紗友)から「新さま、来るかもしれませんねぇ」と言われます。

しかし、足抜け(逃亡)しようとして失敗してから、ろくに会えなくなり「もう、わっちの事など忘れているでしょう」と寂しそうにつぶやきます。

祭りが行われると、女郎たちも一緒に外へ出る事になり、うつせみも外へ出ると、そこに小田新之助がいました。

すぐに駆け寄りたくても、以前にせっかんが効いてしまったのか?足がすくんでいると、松の井から「祭りに神隠しはつきものにござんす、お幸せに」と背中を押されます。

その言葉に、目をうるませて、うつせみは恋人と一緒に旅立つ事ができたのです。

何か用か、九日、十日(べらぼう第13回の名言)

蔦屋重三郎は、また鱗形屋孫兵衛が偽判を作ってしまい、厳しい罰を受けたことを知って、心配になって会おうとします。

鱗形屋の者は「この疫病神、帰れ」と罵り、追い出そうとした所で、鱗形屋孫が「これはこれは、蔦屋重さんじゃないですか、今日は何か用か、九日、十日」と洒落っ気な言葉で応じます。

「何かできないかと思って」「そう思うなら、本屋の仕事をやめてくれませんかね」「それはできないんで」「なんで、できないんだ!お前には茶屋があるだろう、うちには本屋しかないんだよ」

最後の最後まで、蔦屋重三郎と鱗形屋孫兵衛は分かり合う事ができず、また喧嘩別れてしまうのです。

回る因果は恩が良いよ(べらぼう第14回の名言)

瀬川は、蔦屋重三郎と話し合って、どんな本にするべきか?思案を巡らします。そのうえで、瀬川は「回る因果は恩が良いよ」と考えつきます。

だいたいは、回る因果がろくでもない事になってしまいますが、それでは、あまりにも切ない世の中だと思って、回る因果は恩にしたほうが、丸く治ると考えたのです。

一見すると、正しいように聞こえますが、やはり現実は厳しくて、瀬川が助けようとした少女は、両親の仇を討つために、鳥山検校を恨むあまり、襲いかかってきました。

蔦屋重三郎は『なんで、こんな事になったんだ』と思って、二人を鉢合わせることになったのは、松葉屋に落ち度があったのではないかと思いたくなるほどでした。

しかし、瀬川は『やはり、自分は相当恨まれているんだな』と思うようになり、これが蔦屋重三郎と別れるキッカケとなっていきます。

当時は、多くの武家たちが、座頭金に苦しめられてしまい、この少女は両親が自害する羽目になったので、逆恨みしても仕方のない所かもしれません。

お裁きをひっくり返すためにも(べらぼう第14回の名言)

駿河屋市右衛門は、瀬川と関わりあうのは周囲から恨まれすぎるので、敬遠しようとします。しかし、蔦屋重三郎は「お裁きをひっくり返すためにも」と異論を唱えます。

その言葉に、駿河屋市右衛門は『お裁きをひっくり返すためにぃ?』と納得できませんでしたが、蔦屋重三郎はの考えは違っていました。

吉原では、いつまでも女郎を大事にする所だと分からせたら、周りからの評価も変わるハズだと考えていました。

それほど、今までの吉原は、女郎に対して冷たい場所であり、多くの犠牲者たちが出ていたのです。

能書きは正しくても風当たりは強いぞ(べらぼう第14回の名言)

駿河屋市右衛門は、蔦屋重三郎から「吉原が女郎を大切にする所だと分かれば、評価が変わるハズ」と言われても「能書きは正しくても風当たりは強いぞ」と言い放ちます。

しかし、妻が無言で、道具を押し出してきて、すずりをすって、書くように勧めてくるので、しぶしぶ応援してあげる事にしました。

駿河屋市右衛門は、たびたび蔦屋重三郎を突き放すような育て方をしてきましたが、ふじ(俳優:飯島直子)は蔦屋重三郎を優しく見守る養母という感じがしますね。

吉宗公のように自ら政治を行う将軍になりたい(べらぼう第15回の名言)

徳川家基(俳優:奥智哉)は、将軍の後継者と目されていて、西の丸さまとも呼ばれていましたが、田沼意次ほどの知識がありませんでした。

このまま、自分が将軍になってしまったら、田沼意次より優れた政(まつりごと)を行えず、危機感を強めて、金の動きについて学びはじまます。

老中や側用人たちに政治を任せる将軍もいましたが、徳川家基は「吉宗公のように自ら政治を行う将軍になりたい」と言い切ります。

側近の松平武元は、その立派な考えに平服しますが、徳川家基が鷹狩りの最中にあまり良い獲物を仕留められず、悔しく感じて手袋を噛んでしまいます。

そうしたら、徳川家基は倒れてしまい、そのまま生き絶えてしまいました。この騒動は、のちに多くの幕臣たちを巻き込んでいく事になります。

異国に金銀を吸い上げられている(べらぼう第15回の名言)

平賀源内は、田沼意次のもとを訪ねて、異国から高値で売られている物でも「自分が作る事ができます」と言い切ります。

もしも、異国の物が日の本(日本)で作られるようになれば、高い金を払って買う事がないと考えていました。

平賀源内は「異国に金銀を吸い上げられている」と危機感を強めていましたが、これは戦国時代の時もありました。

当時は、火縄銃が異国から渡ってきましたが、あまりにも高値だったので、なんとか国産で作る事が求められて、職人たちは火縄銃を分解しようとします。

そのときに、ネジが回転すれば取れる事に気付いて、これを真似して、日本国内でまたたくまに火縄銃がひろまっていき、戦国時代末期には50万を超えるほどにもなりました。

一説には、ヨーロッパの銃の数をも上回っているとされており、日本のいいとこ取りの精神が活かされた一つのケースと言えますね。

金は頼りなきものに関わらず、世の者も金を信じすぎている(べらぼう第15回の名言)

田沼意次は、徳川家基を毒殺した疑いをかけられていましたが、松平武元は『それはないだろう』と思っていました。

しかし、松平武元は田沼意次を好きではなくて、それは金を重要視していたからです。その理由について、松平武元は田沼意次に向かって言い放ちました。

「世の大事は金。しかし、金はいざという時に、米のように食えもせねば、刀のように身を守ってもくれぬ、人のように手を差し伸べてもくれぬ」

「さように、頼りなきものに関わらず、そなたも世の者も、金の力を信じすぎているように、ワシには思える」

田沼意次は、その言葉を神妙な面持ちで聴き続けて、何も異論をはさむ事ができませんでした。

こんな、はした金で俺の口に戸はたてられませんぜ(べらぼう第16回の名言)

平賀源内は、死を呼ぶ手袋を探し続けようとしましたが、田沼意次は『これ以上、手袋を探し続けてしまったら、今度は平賀源内の命も危ない』と思って、探さないようにと命じます。

しかし、平賀源内は、その言葉に納得できないでいると、田沼意次から金を渡されてしまい「これは口止め料ですかい?こんな、はした金で俺の口に戸はたてられませんぜ」と憤るのです。

田沼意次は、平賀源内のために命じたのに、全く聞こうとせず、そのまま手袋を探しつつけようとしたら、大きな権力者の罠にかかり、人を殺害した疑いで獄中に入れられてしまいます。

乾坤の手をちぢめたる氷かな(べらぼう第16回の名言)

平賀源内は、寒くて暗い獄中の中で「乾坤の手をちぢめたる氷かな」と辞世の句をつぶやき、そのまま生き絶えてしまいます。

この辞世の句は、獄中での寒さや孤独感を『氷』に例えて、この時の絶望をあらわしていました。

平賀源内は、自分が本当に殺害したのか?それとも誰かにはめられたのか?そう悩みながら亡くなっていたとは思いますが、日本にとってあまりにも惜しい人材であり、大きな損失でした。

何を喋るか分からぬ狐は恐ろしい(べらぼう第16回の名言)

蔦屋重三郎は、平賀源内が人を殺害したとは思えず、田沼意次に何とか力添えをしてもらおうとしますが、書状は役人に渡すことは約束しますが、力添えをしようとはしませんでした。

その姿を見て、蔦屋重三郎は「田沼さまは、平賀源内先生に喋られたら、まずいことがあったんじゃねぇですか?」と憤り、周りの武士に取り押さえさられようとします。

田沼意次は「察しがいいな。何を喋るか分からぬ狐は恐ろしい」と言って、蔦屋重三郎は「この忘八が」と吐き捨ててしまいますが、田沼意次は獄死してしまい、後の祭りでした。

誰もが将軍家になりたいものだと思っていた(べらぼう第17回の名言)

蔦屋重三郎は、多くの乙女たちからもてはやされる中、西村屋与八が暗躍して、四苦八苦していました。

そんな時に、江戸城では大きな異変が起きていたのです。

徳川家治が、死を呼ぶ手袋のより後継者が亡くなってしまったので、田沼意次は御三卿に頭をさげて後継者を送ってもらえないか?直談判します。

しかし、清水家や一橋家は断ってしまい、御三家でも後継者を送れる者がいなくて、唖然としました。

「誰もが将軍家になりたいものだと思っていた。私のほうが、おかしいのか?」

田沼意次は、思わず側近に愚痴をこぼしますが、確かに誰もが自分の息子を将軍家をにしたい思っても不思議はありません。

売って、売って、売りまくりましょう(べらぼう第17回の名言)

蔦屋重三郎は、西村屋与八による妨害で、多くの彫り師が仕事を請け負ってくれなくて、困り果ててしまいました。

そんな時に、小田新之助がこっそりと姿を現して、ふくと名前を改めた、うつせみと一緒に百姓をしていることを教えられます。

小田新之助が本を読んで、学ぼうとしていることを知って、蔦屋重三郎は往来物で新たな商売をしようと考えつきます。

鶴屋喜右衛門は、その動きを知って「売って、売って、売りまくりましょう」と言い放ち、蔦屋重三郎が商いをできないようにしました。

あまり、良い考えではありませんが、サービス業で働く方にとっては、良い言葉なのかもしれませんね。

色って疲れるものですよね(べらぼう第18回の名言)

出典:引用元・NHK 大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜(第18回)』公式サイト

蔦屋重三郎は、久しぶりに唐丸に会いますが『自分は母親を見捨てたから、ひどい目にあって当然だ』と思っていました。

唐丸は、人の絵を書くだけではなく、夜の相手までするようになって、身体はボロボロになっていきます。

蔦屋重三郎は、吉原の女将に「色って疲れるものですよね」とつぶやいてしまいますが「それはそうだよ、男は病気になるし、女は早死にする」と言われてしまうのです。

罰を受けたい子だね(べらぼう第18回の名言)

蔦屋重三郎は、いねに対して、なんで自ら苦労するような人間がいるのか?聞こうとしたら「罰を受けたい子だね」と教えられます。

「親が死んでしまったら、自分が親を殺してしまったんだと思って、そんな自分は罰を受けて当然だと思って、ひどい仕打ちも受けられる」

今まで、多くの花魁たちや、吉原に預けられた女たちを見てきたので、きっと今まで、似たような女たちを多く見てきたのでしょう。

お前が生きてぇなら、いくらでも手を貸すぞ(べらぼう第18回の名言)

唐丸は、自分が母親を見捨ててしまって、自暴自棄になってきた事を話し出すと、蔦屋重三郎から「そうだな、俺じゃあ、お前を助けられねぇ」と言われてしまいます。

その言葉を聞いて、唐丸は呆然としますが、蔦屋重三郎は「だが、お前が生きてぇなら、いくらでも手を貸すぞ」と力強く約束します。

蔦屋重三郎は、養父に唐丸を預かってもらえないかと頼み込みますが「そんな事ができる訳ねぇだろ!」と反対されます。

しかし、養母が割って入り、説得してくれて、唐丸のための人別を用意してくれたのです(人別とは、現代でいう戸籍のことです)。

かっさらうのはお手のもんだろう(べらぼう第19回の名言)

蔦屋重三郎は、恋川春町に本を書いてもらおうと奔走しますが「俺は盗人は好きではない」と毛嫌いされてしまいます。

このままでは、恋川春町に声をかけても無駄か?と思われましたが、恋川春町と西村屋与八たちはウマが合わず、良い作品ができない日が続いていました。

鱗形屋孫兵衛は、須原屋市兵衛から説得されて、蔦屋重三郎に手紙を送る事にして、そこには『恋川春町をかっさらってくれねぇか?かっさらうのはお手のもんだろう』と書いてありました。

店をたたむ事になったとは言え、陰で蔦屋重三郎が奔走してくれたと知って、自分でも何か出来ないか?と思って力を貸す事になったのです。

絵は上手くなれるけど、味を出すのは別(べらぼう第19回の名言)

蔦屋重三郎は、唐丸から「絵は上手くなれるけど、味を出すのは別」と言われて『味かぁ』と思ってしまいます。

確かに、鍛錬していけば、絵の画力は高くなっていきますが、それで味が出て行くかどうかは、個人差があるので、味というのはすごく重要な部分です。

蔦屋重三郎のようにプロデュースする者とは違って、絵を書く人間だからこそ、その味の価値がいかに大事か?よく分かっていたのでしょう。

血筋は譲ろう、しかし考えは譲りたくない(べらぼう第19回の名言)

徳川家治は、自分の子供を作るのを諦めると、田沼意次は「良いのですか?殿の子が将軍家になれないのですぞ」と進言しますが、その意思は変わりませんでした。

「血筋は譲ろう、しかし考えは譲りたくない」

徳川家治はそう言うと、例え自分が凡庸な将軍と言われても、田沼意次のような忠臣を起用できた事は評価されるハズと思っていたのです。

その話を聞いて、田沼意次は「殿は決して、凡庸ではありませぬ」と言いましたが、もしも田沼意次の治世が続いていたら、江戸幕府や日本の歴史はどうなっていたのか?興味深い所ですね。

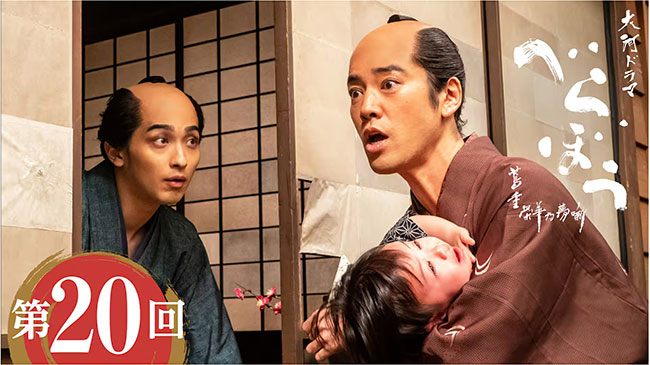

地獄の釜みたいに言わねぇで下さいよ(べらぼう第20回の名言)

蔦屋重三郎は、大田南畝(俳優:桐谷健太)と会う事ができて、談笑して、ますます仕事が上手くなっていきました。

そのため、多くの者たちが耕書堂と取引したがって、ついに鶴屋喜右衛門は、耕書堂と取引する事を認めて、耕書堂の売れ行きは一気にあがっていきました。

次郎兵衛は、ここまで変わるものかと感心していると、蔦屋重三郎は「地獄の釜みたいに言わねぇで下さいよ」と苦笑いしてしまいます。

それだけ、今まで鶴屋喜右衛門たちの圧力によって、商いが妨害されていた事が大きかったと言えますね。

鶴屋さんが欲しくなるような本を作れるように精進します(べらぼう第20回の名言)

蔦屋重三郎は、鶴屋喜右衛門が耕書堂取引する事を認めてくれたと聞いて、ご挨拶しようとしたら「何か勘違いしていませんか?私は耕書堂の本など、欲しくありません」と吐き捨てられます。

しかし、蔦屋重三郎は「それでは、鶴屋さんが欲しくなるような本を作れるように精進します」と表情を崩さないで言うと「それは楽しみ:と言われます。

お互いに、穏やかな言葉を使っている部分が多かったのですが、二人の間は抜き差しならぬ関係が続いてしまうのです。

田沼、いつか天罰がくだろうぞ(べらぼう第20回の名言)

大奥では、大きな変化が動いており、知保の方は西の丸から移動する羽目になり、宝蓮院は「田沼、いつか天罰がくだろうぞ」と恨みます。

この言葉は、のちに的中してしまい、田沼意次は何より大事と思っていた後継者を失うことになってしまいました。

しかし、これは田沼意次が後継者からの進言を退けて、ある人物を起用することを断ってしまったので、田沼意次の自業自得と言えますね。

北辺に巣食う鬼(べらぼう第21回の名言)

松前道廣(俳優:えなりかずき)は、松前藩の藩主でしたが、粗相をした男をこらしめるために、その男の妻をしばりつけた状態で、近くの皿を火縄銃のまとにして楽しむ男でした。

そのあまりの趣味の悪さに、田沼意次は眉をひそめてしまうほどであり、湊源左衛門は「あの松前道廣は、北辺に巣食う鬼にございます」と吐き捨てました。

実際の松前道廣が、どこまで悪辣な人物だったのか?それは定かではない所がありますが、係争地に自ら出向くほど、血気盛んな所があったのは事実です。

大河ドラマでは、そういった血気盛んな所を少し誇張した感じはありますが、えなりかずきさんの怪演は見事の一言に尽きますね。

錦絵の西村屋って言われる所以だ(べらぼう第21回の名言)

喜多川歌麿は、二枚の絵の色が全く違っていたので、その理由が、どうしても知りたくて、北尾重政に聞こうとします。

「なぜ、これほど色が違うんですかね?」「これは指図の差だね。本屋が絵師と刷り師に正しく指図できるからだね。これが、錦絵の西村屋って言われる所以だね」

歌麿は「やっぱり、西村屋って凄いんですね」と感心してしまいましたが、北尾重政はあとになって、どうやったら色が違っていくのか?その方法を教えてあげます。

北尾重政は、歌麿はどんな画風に落ち着くのか?全く検討がつかないほどの才能があると見込んでいたからこそ、ここまでしてあげたのでしょう。

吉原の格を落とす花魁なのか?(べらぼう第22回の名言)

蔦屋重三郎は、恋川春町の事を気にしながらも、どうしたものか?と戸惑っていました。

そんな時に、誰袖(俳優:福原遥)が、田沼意知(俳優:宮沢氷魚)に「私が、松前藩の重要な情報をお知らせする代わりに、見受けして欲しいんです」と提案します。

この申し出に、田沼意知から「そなたは、吉原の格を落とす花魁なのか?」と言われますが、誰袖は度胸のある花魁という事もあり、考えを改めるつもりはありませんでした。

若い頃から、凛々しい顔立ちをした蔦屋重三郎に、ずっと良いより、周りからキツイ事を言われても、考えを改めてこなかったほどです。